1. 역사적 배경

신대륙 발견 이후 막대한 부를 축적하고 강국으로 자리 잡은 스페인은 17세기에 들어서면서 쇠퇴하기 시작했다. 북유럽과 남유럽 사이의 개신교와 천주교의 대립으로 촉발된 30년 전쟁(1618-1648)의 결과로 다양한 국교가 수립되었고 네덜란드는 사회문화적으로 중심국가로 발전하였다. 당시 네덜란드는 스페인의 지배를 받고 있었으나 17세기 초에 독립하여 동인도회사를 결성하고 유럽의 해상무역을 장악하였다. 이를 바탕으로 네덜란드의 국력은 영국과 어깨를 나란히 하며 세계 패션 트렌드를 주도하는 경제 강국으로 성장 발전했다.

17세기 전반 네덜란드의 복식은 르네상스 시대의 복식과 대비되는 서민복식을 중심으로 한 실용적인 성격이 특징이었다. 네덜란드의 정치체제는 공화제였기 때문에 복식문화의 주체는 귀족이 아니라 평민이었고, 종교개혁 이후 로마가톨릭에서 분리된 개신교 이데올로기가 삶의 모든 면에 영향을 미치고 영향을 미쳤기 때문에 가능했다. 검소한 생활을 미덕으로 삼았다. . 따라서 네덜란드인의 복식은 부르주아적이며 합리성과 실용성을 강조하여 발전하였다. 네덜란드가 번영할 때 영국도 해상력을 장악하여 섬유산업의 발전을 이뤘다.

17세기 중반, 프랑스는 영국과 함께 국제 무역 무대를 장악하며 유럽 정치 세력의 중심에 있었습니다. 특히 절대왕정의 강화는 당시 복식문화에 결정적인 역할을 했다. ‘태양왕’이라 불리는 루이 14세(1643-1715)는 당시 절대적인 권력을 휘두르며 예술에 대한 깊은 관심으로 예술가들의 창작활동을 지원하는 일을 서슴지 않고 외적으로 치장하여 미화에 중점을 둔 그의 힘 등을 발휘합니다. 가구뿐만 아니라 의복, 장신구와 같은 생활 공간은 매우 풍부하게 장식되었고 이러한 취향은 바로크 양식의 완전한 발전으로 이어졌습니다.

“Baroque”는 “일그러진 진주”를 의미하며 스페인어 단어 barruca에서 유래되었습니다. 고전 건축의 엄격한 규칙을 깨뜨린 바로크 양식의 부조리함과 부조리함을 보여주기 위해 그리스와 로마의 고전 건축 양식을 따랐던 사람들이 붙인 이름이라고 한다. 따라서 엄격하고 위엄 있는 대칭과 균형감각을 지닌 르네상스 양식에 비해 바로크 양식은 리듬감과 격정, 미묘한 비대칭감을 보인다.

2. 더블

1. 개요

17세기 전반에는 르네상스 양식이 네덜란드 민간 복식으로 변모했고, 바로크 양식은 프랑스의 루이 14세가 왕위에 오른 17세기 중반부터 유행했다. 이처럼 17세기 복식은 전기와 중기로 구분할 수 있는데 두 시기가 큰 차이를 보인다. 특히 남성복은 1660년대와 1670년대에 상당한 변화를 겪었다. 전반기에는 네덜란드 민간복식을 중심으로 실용적이고 심플한 복식이 유행하였다면, 중기 이후에는 프랑스 궁정복식을 강조한 화려하고 장식적인 복식이 유행하였다. 프랑스가 화려한 직물을 생산할 수 있게 된 중기 이후에는 드레스가 눈에 띄기 시작하여 고급 직물, 레이스, 보석류의 사용을 금지하는 여러 차례의 복장 금지령이 내려졌습니다. 의복 금지로 인해 레이스와 보석 대신 리본 장식이 유행했지만 레이스 직기가 발명된 후 다시 레이스 장식이 인기를 끌었습니다.

2) 여자 복식

17세기 초 여성 복식의 가장 큰 변화는 치마를 부풀리기 위해 사용하던 후프가 줄어들어 점차 사라졌고, 그에 따라 소매의 부풀음도 줄어들었다는 점이다. 몸통에 딱딱한 패드를 덧대어 형태를 만들었고 색상과 장식은 흰색이나 검은색을 주로 사용하다가 단순한 장식으로 바뀌었다. 이는 네덜란드 민간 복식, 프로테스탄트 사상의 영향을 받았고, 이러한 경향은 17세기 전반에 지배적이었다. 프랑스의 태양왕 루이 14세 통치 중반 이후 허리를 조이고 치마를 부풀린 거대한 실루엣이 다시 유행한다.

(1) 로브

17세기 초에는 16세기 후반의 의복과 큰 차이가 없었으나 1630년경에는 치마의 후프가 사라지고 허리가 높아져 보다 자연스러운 실루엣으로 변화하였다. 원피스와 투피스 스타일이 공존했고, 네크라인이 움푹 들어가거나 움푹 들어가 가슴이 보이는 가슴골과 반팔이 선호됐다.

중기에는 몸통의 허리를 낮추고 리본과 레이스로 과하게 장식하여 남장처럼 더욱 화려하게 보이게 하였다. 거친 칼라가 사라지고 다른 색상이 나타났습니다.

푸의는 허리를 더욱 내려 날렵하게 처리하였으며, 옷자락의 밑단을 엉덩이 위로 끌어올려 바스락거리는 스타일을 연출하였다. 소매는 팔꿈치 길이로 짧아졌고 커프스는 engagantes라고 불리는 레이스 레이어로 마감되었습니다.

(2) 코트

17세기 여성들은 앞을 가리지 않고 예복 위에 긴 형태의 외투인 오버드레스를 입었다. 오버 드레스는 민소매, 날개 달린 긴 소매, 짧은 소매였습니다. 드레스 외에도 소매를 덮고 둥근 모양으로 자르고 후드가 달린 만틸라라고하는 풀 실루엣의 망토도있었습니다.

3) 남자 복식

16세기에 패드, 퍼프, 슬래시를 사용하던 남성복은 17세기 저지대 국가의 경제적이고 실용적인 민간 복장을 중심으로 한 의상으로 변모했습니다. 17세기 초에 패딩이 사라지고 슬래시와 푸프만 남게 되면서 상의는 더 단순해지고 하의는 더 넓어졌습니다. 1650년경 프랑스에서 루이 14세가 왕위에 올랐을 때 거대한 실루엣과 화려한 장식이 있는 바로크 양식의 의상이 유행했습니다.

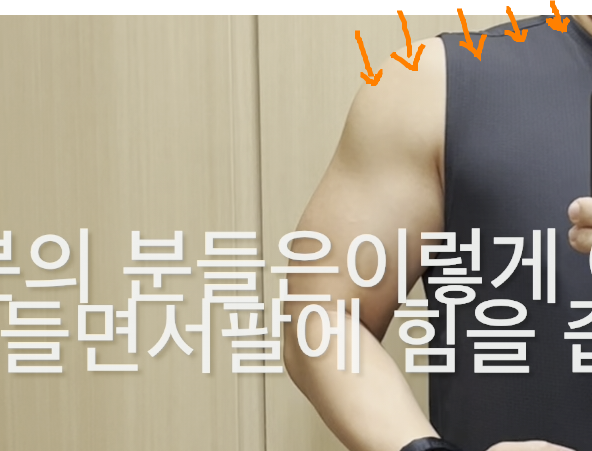

(1) 더블릿, 4점

17세기 전반기: 네덜란드 민복의 영향을 받아 패드, 푸프, 슬래시가 더 작고 더 편안해졌습니다. 칼라는 머리 뒤쪽에 배치된 반원형 뾰족탑이었지만, 뾰족한 부분이 어깨 위로 떨어지는 드롭 칼라로 변경되어 어깨의 패드가 사라지고 평평해졌습니다. 전면 중앙에는 장식적이고 기능적인 두루마리가 달린 단추가 단단히 매달려 있습니다.

17세기 중반 : 포포인트의 길이는 리본이 달린 볼레로 스타일로 줄었고 소매는 반팔로 줄었습니다. 소매에는 아래에 입는 셔츠가 드러나도록 긴 슬릿이 있고 칼라는 작은 스탠드업 칼라에 추가된 레이스 계단식 밴드 칼라입니다.

17세기 후반 : 길이가 짧아지면서 소매가 달린 조끼가 되었다. 사라졌고 맨틀, Justaucorps로 대체되었습니다.

(2) 법원, 유스토코르

Justocor는 불어로 딱 맞는 핏을 의미하며 몸통에 꼭 맞고 허리 아래로 퍼지는 코트를 말합니다. 1660-1670년경에 4포인트가 사라지고 코트로 대체되어 바지 위에 입는 상의의 성격이 바뀌었습니다.

Justokor는 상류층으로 퍼져 자수, 레이스, 단추로 장식되었습니다. 앞면 중앙에는 단추를 단단히 달았고 금실과 은실로 만든 끈은 단추 구멍을 따라 짧은 가로줄로 장식하여 부귀와 상류층의 신분을 상징하는 중요한 요소가 되었다. 소매는 넓은 프렌치 커프스로 롤업됩니다.

저스토코르와 함께 앞쪽에는 밴드 형태의 넥타이가 등장하는데, 이는 남성들의 주된 넥웨어였으며 후대에 넥타이로 정착하게 되었다.

1670년대 초에는 단순한 양모로 만들었으나 궁정복이 되면서 비단, 벨벳 등의 고급 천을 사용하고 금실과 은실로 장식을 하여 호화로운 옷이 되었다.

18세기에도 입었으며 19세기부터 20세기까지 남성복의 부르주아적 성격을 확립하는 데 중요한 역할을 했으며 남성복의 기초가 되었다.

(3) 최고

남성용 조끼의 초기 형태로 17세기 중반 Justocor와 함께 등장하였다. 주로 실내에서 입었고 외출시에는 그 위에 저스토코르를 입었다. 초기에는 현대식 조끼와 달리 길이가 길고 소매가 촘촘했으며 단추가 앞 중앙에 단단히 붙어 있었다. Justokor는 그것을 열어서 입기 때문에 양복 조끼가 보이므로 양복 조끼 앞면은 고급 천으로 만들어졌으며 화려하게 장식되었습니다. 반면 히든 백 부분은 심플한 원단으로 제작되었습니다. 이후에는 길이가 짧아지고 소매가 사라지면서 오늘날의 남성용 조끼로 자리 잡았습니다.

(4) 코트

망토 또는 망토는 망토로 justokor 위에 입었습니다. 귀족들은 밝은 색의 비단으로 안을 댄 호화로운 예복을 입고 모피로 장식했습니다.

(5) 호스, 쇼

16세기에는 패드와 슬래시가 있는 푹신한 실루엣이었지만 17세기에는 실용성과 검소함을 추구하는 네덜란드의 영향으로 패드와 슬래시가 루즈한 쇼츠로 축소되어 브리치스로 이름이 바뀌었습니다. 17세기 초에는 핏 스타일과 볼륨감 있는 스타일 등 다양한 형태가 유행했으며 길이는 무릎 아래로, 끝은 리본으로 묶었습니다. 중반부부터는 색채와 장식이 더욱 풍성해졌습니다. 코트가 남성 상의로 자리 잡은 후 다리에 잘 맞는 바지로 통일했다.